윤석열 전 대통령이 내란죄 피고인으로 재판을 받고 있는 이유는 형법 제91조에 나와 있는 바와 같다. 대통령 권력으로 강압에 의해 헌법기관(국회·중앙선관위)을 전복하거나 그 권능행사를 불가능하게 하는 국헌문란 죄를 저질렀다는 것이다. 그렇다면 이재명 대통령 후보도 더불어민주당이라는 압도적 국회 권력을 동원해 헌법에 따라 설치된 대법원을 전복하거나 그 권능행사를 불가능하게 한다고 오해받을 일을 멈추는 게 좋다. 대통령이 입법부를 공격한 것이나 국회가 사법부를 흔드는 것이나 국헌문란 아니냐는 소리를 들을 수 있다.

국회의 ‘사법부 흔들기’는 국헌문란 아닌가

행정부·입법부·사법부 간 ‘견제와 균형’을 통해 성립하는 삼권분립은 자유민주주의 한국의 몸을 곧추세우는 등뼈와 같다. 삼권분립 척추가 부러지면 한국은 불구 민주주의가 된다. 법의 보호를 받지 못하리라 공포를 느끼는 개인이 많아질 것이다. 삼권분립을 훼손한 권력은 부메랑이 되어 제 발등을 찍을 수 있다.

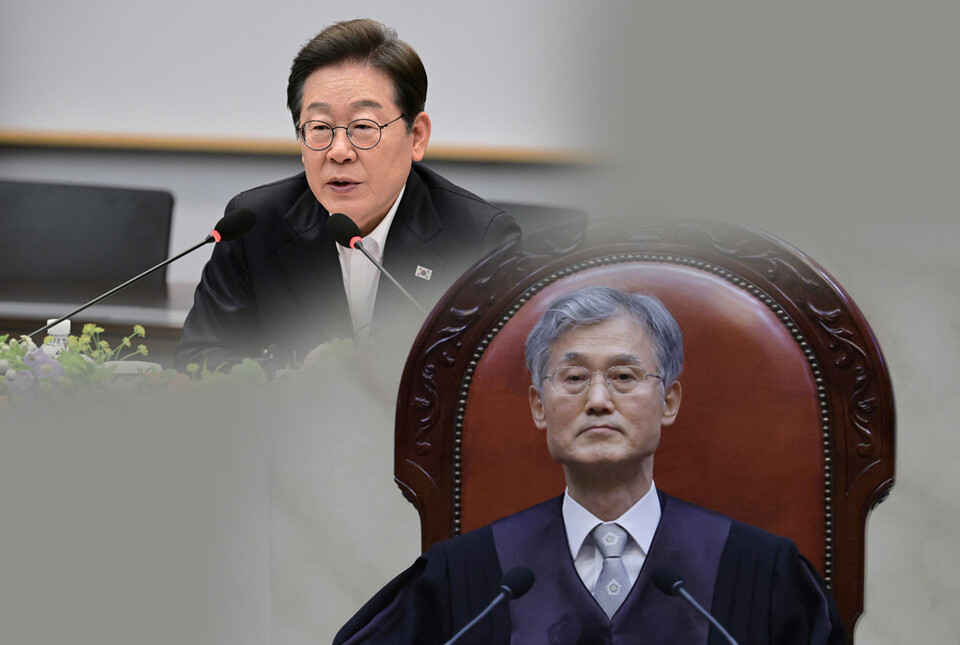

여론의 역풍을 우려한 이재명 후보의 지시로 민주당의 몇몇 법안은 철회됐다. 그러나 ‘대법원장 특검법안’은 여전히 국회에 상정돼 있고 ‘대법관을 30명으로 증원하는 법안(김용민 의원 발의)’도 살아있다. 특검법은 사법부 수장인 조희대 대법원장을 임기 전에 사퇴케 하고, 증원법은 추가될 16명 대법관 자리를 민주당 입맛에 맞는 사람으로 채워 넣겠다는 ‘대법원의 재구성’ 기획으로 보인다.

정치권이 자기 마음에 들지 않는 판결을 했다고 사법부를 의심하거나 비판하는 일은 종종 있었다. 그럴 수 있다. 하지만 지금 민주당처럼 입법권으로 대법원장을 쫓아내고 사법부 구조를 변형시키겠다고 나서는 일을 1987년 민주화 이래 본 적이 없다. 민주화를 이어받았다는 민주당이 40년 후 삼권분립 파괴의 주인공이 될 줄은 몰랐다. 윤석열 내란 세력을 척결한다고 해서 사법부 침탈까지 용납될 순 없다.

권력에 의한 사법부 붕괴는 판도라 상자를 여는 것과 같다. 한번 진행되면 되돌리기가 거의 불가능하다. 40여 년간 자유민주주의의 선진국으로 꼽히던 베네수엘라는 1999년 차베스가 대통령에 취임하면서 대중 독재로 타락했다. 그때 제일 먼저 벌어진 사건이 대법원의 재구성이었다. 차베스 대통령은 제헌의회를 만들었다. 거기서 대통령이 대법원 판결을 뒤집고, 사법부를 포함해 국가의 모든 기관을 해산할 수 있는 법안을 통과시켰다. 당시 세실리아 소사라는 대법원장은 권력의 협박과 위협 속에 사임하면서 “암살을 피하기 위해 자살을 선택했다. 그러나 결과는 변함없다. 법원은 죽었다”라고 말했다고 한다.

루스벨트 대통령의 ‘대법관 증원법’, 여당 내 반대로 좌절

차베스는 대법원장을 쫓아낸 뒤 대법관 숫자를 20명에서 32명으로 늘리는 입법을 감행했다. 늘어난 자리는 차베스의 “혁명적인 측근”들로 채워졌다. 이후 9년간 대법원은 정부에 반대하는 어떤 판결도 내놓지 않았다고 한다(스티븐 레비츠키 등, 《어떻게 민주주의는 무너지는가》 100~101쪽).

민주주의의 본산인 미국에서도 권력 입맛대로 대법원을 재구성하려는 시도가 있었다. 1930년대 뉴딜 정책을 시행했던 민주당 출신 프랭클린 루스벨트 대통령이 그랬다. 루스벨트는 자신이 원했던 국가 개조 수준의 개혁을 거의 다 성공시켰으나 연방대법관의 숫자를 9명에서 15명으로 증원하는 입법에선 좌절했다. 대법원의 재구성에 관한 한 공화당뿐 아니라 여당인 민주당 의원들의 반대가 상당했기 때문이다. 미국의 민주주의는 공짜가 아니었다. 삼권분립 즉, 사법부의 독립성 문제에서만큼은 대통령과도 맞섰던 여당 의원들의 분별심과 용기가 있었다. 한국의 자유민주주의는 베네수엘라처럼 되지 않을 것이다. 미국처럼 우리는 이상하게 흐르다가도 정상으로 돌아오는 민주주의 복원력이 있다.