인구 51%·경제력 80% 수도권 쏠림…골목길 주차 문제, 칼부림 사건으로 번지기도

과밀·난개발의 부작용…일본 ‘차고지 증명제’ 같은 한국형 해법 시급

대한민국이 저성장·저출생의 늪에 빠졌습니다. 인구 소멸은 곧 지방소멸을 뜻하며, 수도권과 비수도권의 격차는 날로 벌어지고 있습니다. 특히 의료도, 주거도, 육아도 빠진 지방 중소도시에서는 청년이 떠나고 노인만 남는 현실이 고착되고 있습니다. 소멸과 집중의 속도를 늦추고 균형을 회복하는 일은 지금 우리 사회가 반드시 풀어야 할 과제입니다. 이는 지역균형발전을 약속한 이재명 정부의 시급한 시험대이기도 합니다. 시사저널은 2025년 말까지 지방소멸과 수도권 집중의 현장, 쟁점, 대안을 심층 추적하는 연중기획을 준비했습니다. 특히 각 지역 독자 여러분의 생생한 제보를 바탕으로 삶의 현장을 밀착 취재할 예정입니다. [편집자 주]

9월8일 오전 8시. 기자는 출근하기 위해 지하철 2호선 강남행 열차에 몸을 실었다. 이 노선은 평소에도 ‘지옥철’로 유명하다. 전철 내부는 이미 승객들로 가득했다. 손잡이를 따로 잡을 필요가 없다. 콩나물시루처럼 꽉 찬 승객들이 ‘인간 지지대’ 역할을 해주기 때문이다. 그럼에도 정거장 문이 열릴 때마다 사람들이 밀고 들어왔다.

지하철 2·4호선 교차 사당역에서의 사투

기자는 4호선으로 갈아타기 위해 사당역에서 내렸다. 이때부터 또 한 번 사투를 벌여야 했다. 사당역 출구는 탔던 곳과 반대였기 때문이다. “잠시만요”를 연발하면서 사람들 사이를 뚫고 겨우 내릴 수 있었다. 그 순간 강남행 2호선으로 갈아타려는 사람들이 끝없이 줄을 선 모습이 눈에 들어왔다. 이날은 월요일이어서 그런지 유독 줄이 길어 보였다. 이곳에서 만난 한 여성 직장인은 “전철 1~2대는 기본으로 보낸다”면서 “목적지에 내리고 나면 출근하기도 전인데 진이 빠진다”고 토로했다.

퇴근 시간의 풍경도 별반 다르지 않았다. 경기도 수원과 신갈, 판교, 하남 등 광역버스 노선이 모여있는 서울 명동입구 정류장은 퇴근하는 직장인과 외국인 관광객으로 장사진을 이뤘다. 버스 번호가 적힌 팻말 앞에는 L자나 U자 모양의 긴 줄이 형성돼 있었다. 관광버스와 택시, 공항버스 등이 뒤엉킨 사이로 버스가 들어왔지만 모든 승객을 태울 수는 없었다. 남은 승객은 다음 버스가 올 때까지 30분 정도를 더 기다려야 했다.

남산1호터널로 빠지는 남대문세무서 정류장의 상황은 더 심했다. 바로 앞 정거장에서 태운 손님들이 모든 좌석을 차지하고 있기 때문에 버스가 와도 그냥 보낼 수밖에 없었다. 인근에서 근무하는 한 직장인은 “지난해 초만 해도 수십 개 노선이 한 정류장에 몰리면서 퇴근시간이 되면 말 그대로 승차 전쟁을 치러야 했다”면서 “서울시가 버스 노선과 정류장 위치를 조정하면서 조금은 나아졌지만 몇 대의 차를 그냥 보내는 것은 예삿일”이라고 설명했다.

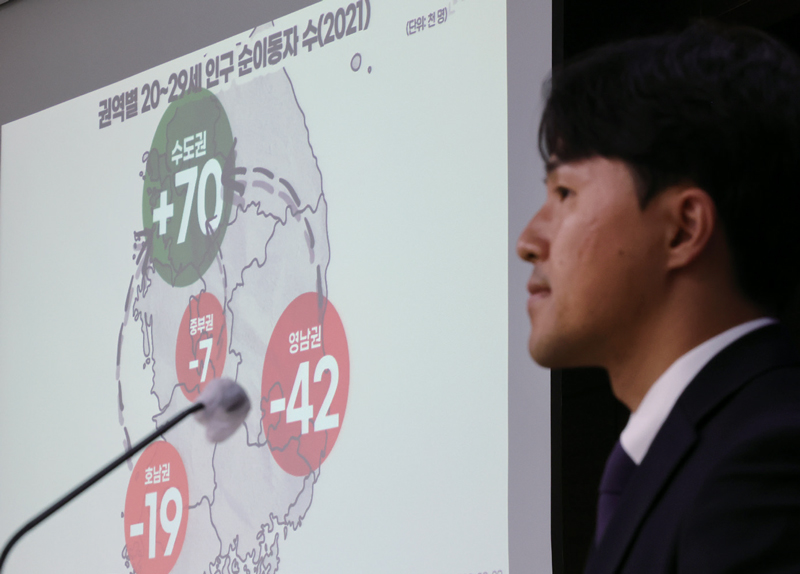

전문가들은 이미 한계까지 다다른 수도권 과밀화를 원인으로 꼽는다. 김현수 단국대 교수(전 대한국토도시계획학회장)는 “한국은 국토 면적의 12%에 불과한 수도권에 인구의 50% 이상이 몰린 ‘가분수’ 국가가 된 지 오래다”면서 “고부가가치 일자리를 찾는 젊은 층이 수도권으로 몰리면 몰릴수록 지방은 ‘소멸’을 걱정하고, 반대로 수도권의 생활환경은 갈수록 악화될 것”이라고 지적했다.

‘지하철 세 정거장’ 거리 달리는 데 30분

실제로 행정안전부는 8월27일 국민 생활의 주요 변화상을 담은 ‘2025 행정안전통계연보’를 공개했다. 연보에 따르면, 2024년 말 기준으로 한국 인구는 5121만7221명이다. 이 중 수도권(서울·경기·인천) 인구는 2604만7523명으로 전체 인구의 50.9%를 기록했다. 1970년 28.7%에서 50여 년 만에 22.2%나 늘어난 것이다. 시간이 지날수록 수도권과 비수도권의 인구 격차는 확대되는 추세다.

일자리를 만드는 기업이 대부분 수도권에 몰려있는 게 원인으로 꼽힌다. 기업 데이터 연구소 CEO스코어에 따르면, 국내 500대 기업의 77%(385곳)가 현재 서울에 본사를 두고 있다. 인천이나 경기도까지 포함할 경우 80%를 훌쩍 넘을 것으로 추정된다. 역대 정부는 경쟁적으로 지역균형발전을 외쳤지만 ‘헛구호’에 불과했다. 오히려 수도권 공장의 신증설을 막고 있던 규제 빗장을 풀면서 수도권과 비수도권의 경제력 차이도 시간이 갈수록 더 벌어지고 있다. 주요 IT기업과 스타트업이 몰려있는 판교와 용인 반도체 클러스터를 중심으로 ‘취업 남방한계선’이 그어졌을 정도다.

사람들이 체감하는 가장 큰 문제는 수도권, 특히 서울의 주차나 교통 정체다. 흥미로운 사실은 서울보다 지방의 1인당 자동차 보유대수가 많다는 점이다. 지난 6월말 기준으로 국내 자동차 등록대수는 2640만8000대다. 국민 1명당 0.52대의 자동차를 보유한 셈이 된다. 이 중에서 서울은 1인당 자동자 보유대수가 0.34대로 꼴찌를 기록했다. 수도권 인구를 다 합쳐도 1인당 0.45대에 불과했다. 제주(1.07대)는 물론이고 전남(0.73대), 경남·경북(0.62대), 충남·충북(0.60대), 강원·전북(0.58대) 등보다 낮았다.

지방의 인구가 빠져나가면서 상대적으로 비수도권의 자동차 등록대수가 많아진 게 원인으로 꼽힌다. 채권 가격을 아끼기 위해 지방에 편법 등록하는 고가의 법인 업무용 차량이나 수입 리스 차량 수요까지 더할 경우 문제는 더 심각해진다.

실제로 박성훈 국민의힘 의원이 최근 국토교통부에서 받은 자료에 따르면, 올해 7월 기준 8000만원 이상의 법인 업무용 차량은 전국 3만8540대를 기록했다. 이 중에서 부산이 9111대로 가장 많았다. 최근 인구 감소율이 심각한 경남도 5148대를 기록했다. 수도권은 반대였다. 서울과 경기도를 다 합해도 부산의 3분의 1 수준인 3445대에 불과했다. 차량 가격의 0~20%에 이르는 공채 매입 의무를 회피하기 위해서였다. 박성훈 의원실 관계자는 “법인 업무용 차량을 등록할 때는 지자체에서 정한 비율에 따라 공채를 의무적으로 매입해야 한다. 서울의 경우 공채 매입 비율이 찻값의 20%지만, 부산은 0%다”면서 “고가 차량을 많이 취급하는 법인이나 리스 업체들이 이 공채 매입을 피하기 위해 부산에 등록을 집중했을 것으로 국토부는 보고 있다”고 지적했다.

이로 인한 부작용이 적지 않다. 잊을 만하면 불거지는 이웃 간 주차 분쟁이 대표적이다. 지난 2023년 6월 경기도 광주에서는 골목길 주차 문제로 시작된 다툼이 칼부림 사건으로 확대되기도 했다. 자가용을 타고 도로로 나가도 사정은 마찬가지다. 너도나도 차를 몰고 나오다 보니, 일부 구간은 지하철 3정거장 거리를 달리는 데 30분 가까이 걸리기도 한다. 도심에서 대형 시위가 벌어지면 이 시간은 2~3배 더 늘어난다.

김필수 대림대 자동차학과 교수는 “우리나라와 마찬가지로 골목이 많은 일본도 한때 불법 주차나 교통혼잡 문제로 골머리를 앓았다. 하지만 1960년대 초 시행된 차고지 증명제 이후 자리를 잡았다”면서 “무작정 일본의 차고지 증명제를 답습할 필요는 없지만, 한국 실정에 맞도록 성공 사례를 분석해 반영한다면 부작용을 줄일 수 있다”고 조언했다.

도쿄 자동차 보유율이 지방보다 낮은 이유

요컨대 2023년 말 기준으로 일본의 등록 자동차는 8245만 대다. 전체 등록대수는 물론이고, 1인당 보유대수도 0.64대로 각각 한국(2641만 대, 0.52대)보다 높다. 하지만 한국과 달리 일본은 도쿄를 포함한 수도권의 자동차 보유율이 지방보다 월등히 낮다. 1962년 일본 정부가 시행한 차고지 증명제가 큰 역할을 했다. 차고지 증명제는 주차장을 확보해야 차를 살 수 있게 한 제도다. 통상적으로 도쿄에서 주차에 드는 비용은 월 40만원 안팎이다. 일부 지역의 경우 주차 비용이 100만원을 훌쩍 뛰어넘기 때문에 도쿄의 자동차 등록대수가 지방에 비해 낮을 수밖에 없는 것이다.

집은 없어도 차부터 사고 보는 한국과 비교된다. 김 교수는 “차고지 증명제 시행 초기만 해도 일본에서는 반발이 컸다. 법을 피해 가기 위한 불법과 편법도 난무했다”면서 “시간이 지나면서 사람들의 인식이 개선됐다. 주차 공간을 만들기 위해 담을 텄고, 일부 세대는 기계식 주차장을 설치했다”고 말했다.

그렇다고 무작정 일본의 차고지 증명제를 답습할 필요는 없다는 게 김 교수의 지적이다. 제주도가 한때 타당성 조사 없이 일본의 차고지 증명제를 따라 했다가 실패한 게 대표적이다. 그는 “조사해 보니 서울의 주차 공간은 등록 자동차 대비 세 배 정도 여유가 있다. 특정 시간이나 장소에 한꺼번에 차가 몰리다 보니 이런 문제가 생기는 것”이라면서 “이 시간과 공간을 효과적으로 사용하게 하는 것이 중요하다”고 강조했다. 김 교수는 이어 “서울 서초구 등 일부 지자체는 우선주차 구역 신청 시 우선권을 주는 조건으로 낮 시간에 다른 차를 이용하게 하면서 주차 문제를 해결했다”면서 “우리나라 현실에 맞은 해법을 마련하는 게 문제 해결의 가장 중요한 포인트”라고 덧붙였다.