中 덕분에 연평균 29% 성장한 한국 석유화학, 中 전략에 수세로

스페셜티 분야 장악 급선무…기민한 첨단 소재 전환 서둘러야

대한민국은 1970년대 중화학 제조업 중심의 산업 전환을 통해 급격한 경제 성장을 이뤘다. K콘텐츠가 글로벌 전역에 막강한 위력을 발휘하는 지금도 국내총생산(GDP)의 27.6%는 여전히 제조업이 차지하고 있다. 반도체·자동차·석유화학 등 산업은 한국 경제 성장의 든든한 버팀목이다. 기둥 산업으로 평가받는 부문 가운데 석유화학산업에 위기가 닥쳤다. 무슨 일이 벌어진 걸까.

세계적인 경영 컨설팅 기업 맥킨지가 2023년 12월 발표한 ‘한국의 미래 성장곡선’ 보고서를 살펴보면, 국내 석유화학산업은 2000년부터 2010년까지 TSR(총 주주수익)에서 연평균 성장률 29%를 달성했다. 성장 비결은 중국 시장에 있다. 최대 수요처인 중국을 대상으로 범용 케미컬 수출 전략을 추진했고, 해당 전략은 막대한 수익으로 돌아왔다. 그럼에도 자동차, 반도체, 철강과 달리 효자 산업인 석유화학산업을 모르는 이가 의외로 많다.

중국으로 인한 호황, 그리고 불안한 반전

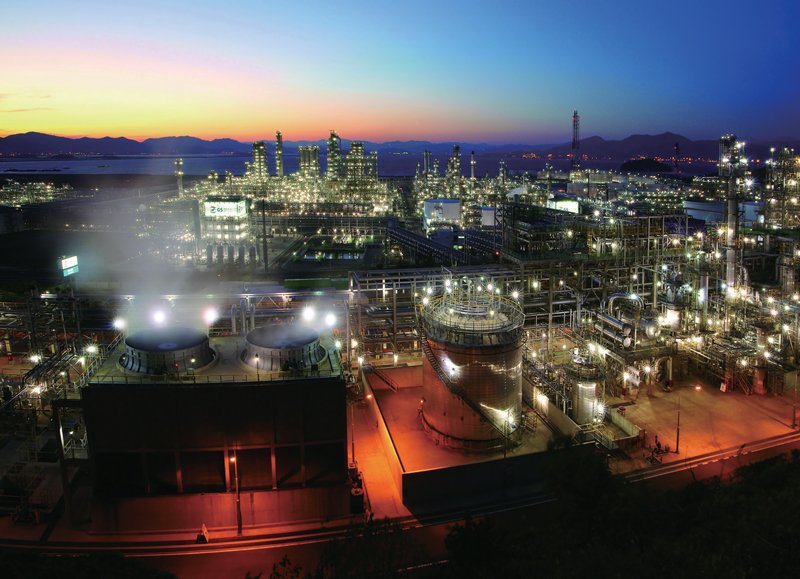

석유화학산업은 석유를 가공할 때 나오는 나프타 등을 이용해 플라스틱 등 합성 원료를 생산하는 산업을 의미한다. LG화학, 롯데케미칼, 한화솔루션, DL케미칼 등이 해당 산업을 이끌고 있다. 그런데 한국 경제를 먹여 살린 석유화학산업에 위기 시그널이 감지됐다. 롯데케미칼 부진으로 인한 롯데그룹 위기설, 그리고 여수시 재정 불안 소식이 전해진 이후부터다.

여수시는 우리가 이용하고 활용하는 대부분의 물건을 만드는 원료의 공정이 이뤄지는 곳이다. 우리가 여수시를 석유화학 도시라고 부르는 이유다. 석유가 자동차 연료로만 쓰인다고 생각하기 쉽지만, 실제로는 합성 섬유·고무·의약품은 물론 비닐과 플라스틱 등 일상 원료로도 쓰인다. 석유에서 추출된 나프타를 분해·가공할 때 나오는 에틸렌이 바로 이 산업의 핵심이다.

롯데케미칼, LG화학, 여천NCC는 에틸렌 등 원료를 만들어 석유화학산업을 주도해온 기업이다. 참고로, ‘화학산업의 쌀’로 평가받는 에틸렌 생산에서 한국은 세계 4위 규모를 차지하고 있다. 국내 기업이 기술력과 비용 효율성에서 강력한 역량을 보유한 덕분이다. 문제는 최근 이들 기업의 손실액이 불어나고 있다는 점이다. 올 상반기 롯데케미칼과 LG화학 영업손실 합계는 5240억원에 달했다.

승승장구하며 한국 경제를 먹여 살리던 석유화학산업에 갑자기 위기가 닥친 이유는 다시 중국으로 요약된다. 국내 제조업과 콘텐츠 등 모든 주력산업의 위기는 ‘기승전 중국’으로 설명이 가능하다. 미국과의 기술 패권경쟁으로 중국으로 향했던 원자재가 차단될 가능성이 높아진 후 중국은 원자재 내수화를 강조했다. 미국과 가까운 한국에 너무 의존해선 안 된다는 판단에서다. 기술도, 원자재도 안보다.

중국은 현재 모든 제조업을 국가 차원에서 육성하고 있다. 한국이 1970년대 정부 주도로 제조업을 키운 방식을 그대로 모방했다. 인건비가 싸고 러시아와 이란 등 산유국과도 돈독한 관계를 형성하고 있는 중국이 굳이 미국과 가까운 한국으로부터 에틸렌을 수입할 이유는 없다. 더구나 중국은 세계 6위 산유국이다. 한국의 최대 시장인 중국이 원자재 자급률을 높이면서 최대 기회가 최대 위기로 전환됐다.

누군가는 이미 자동차 패러다임이 내연기관에서 전기차로 전환됐기에 정유 또는 석유화학산업은 사양산업으로 하락할 가능성이 높아 여기에 주력할 필요가 없다고 강조한다. 전기차가 점점 활성화되면 석유 경쟁력이 위축될 것이라는 전망은 합리적일까. 중국은 전기차 시대로 전환돼도 석유화학산업에 전력할 가능성이 크다. 해당 산업의 핵심은 자동차가 아닌 플라스틱에 있기 때문이다.

국제에너지기구의 연례보고서에 따르면, 매년 차량 연료로 사용되는 석유 비중은 하락하고 있다. 그럼에도 석유 사용 비중이나 규모는 줄어들지 않고 있다. 플라스틱, 비닐, 합성 고무, 스티로폼, 섬유는 시대가 변해도 우리가 사용을 멈출 수 없는 필수품이다. 특히 플라스틱의 경우, 튼튼하며 가공이 쉽고 가격이 저렴해 대부분의 일상용품에 활용된다. 국내 석유화학산업의 경쟁력은 이들 범용제품에서 나온다.

고부가가치 제품에 집중할 필요

중국이 설정한 석유화학산업의 1차 지향점이 바로 범용제품이다. 범용제품 분야는 대량생산을 통한 생산단가 인하가 경쟁력이다. 중국은 인건비가 낮고 막대한 투자로 최신 설비를 갖췄을 뿐만 아니라 러시아와의 밀착으로 원유까지 저렴하게 수입할 수 있다. 중국이 플라스틱을 타깃으로 인력과 자금을 쏟아붓는 순간 나비효과는 바로 나타났다. 여수국가산업단지에 위치한 여천NCC가 휘청거리며 공장 가동까지 중단됐다.

중국은 기술과 문화라는 두 개의 축으로 전 세계를 위협하고 있다. 막강한 기술력으로 AI 등 첨단산업에서 기술 격차를 자랑하고 있지만 동시에 에틸렌 공급을 급속도로 늘리면서 에틸렌 가격을 손익분기점 아래로 떨어뜨려 다른 기업과 국가가 에틸렌을 팔아도 적자를 보게 하는 파괴적 전략을 취하고 있다. 범용제품에 주력한 한국이 스페셜티(Specialty·첨단 소재 분야)로 진출할 틈을 주지 않으려는 압박이다.

석유화학산업은 스페셜티 분야와 범용제품 분야로 나뉜다. 스페셜티 분야는 고부가가치 제품으로 불리는 전지 소재, 태양광 소재, 엔지니어링 플라스틱 등 첨단 소재 분야를 뜻한다. 다행히 중국이 범용제품을 장악해 해당 산업을 레드오션으로 만들면서 국내 기업의 대응도 빨라졌다. SK는 이미 사우디아라비아 국영기업이자 석유화학 선도기업 사빅(SABIC)과 합작 법인을 설립했고 LG화학과 한화솔루션도 전지와 태양광 소재로 영역을 확장했다.

중국은 글로벌 선도기업에도 경계 대상이다. 이들 기업과의 협력, 인수합병(M&A)으로 포트폴리오를 첨단 소재로 전환해 기민하게 대응해야 한다. 위기는 분명 다시 기회가 될 수 있다.