관중 1200만 돌파하며 역대 최다 기록…소비지출 효과 1.1조원 이상 추정

소비·고용·미디어 아우르는 산업 생태계로 진화…“효과 극대화 전략 추진해야”

프로야구는 2025년 가장 뜨거운 스포츠였다. ‘1000만 관중 시대’를 열어젖힌 지난해의 기록도 깼다. 올해 정규시즌까지 1200만 명이 넘는 관중이 경기장을 찾으며 열기를 입증했다. 역대 최초로 10개 구단의 개막전 티켓이 모두 매진되며 시작된 프로야구의 파급력은 경기장 안에만 머물지 않았다. 인근 상권의 매출을 끌어올리고 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 트래픽까지 치솟게 하면서 생태계 전반으로 확산됐다는 평가다. 프로야구가 만들어내는 소비지출 효과만도 1조원 이상으로 추정된다. 프로야구가 흥행을 넘어 산업을 움직이는 새로운 동력으로 부상하면서 국가 경제의 새로운 자산으로 삼아야 한다는 주장도 나온다.

신기록 이어져…입장료 수입 2000억원 돌파

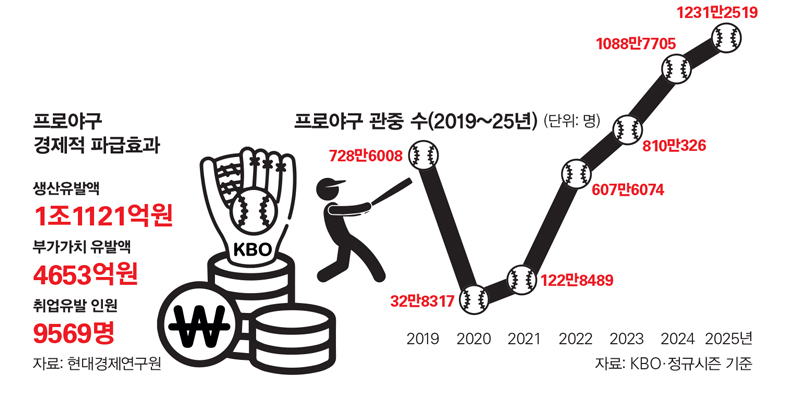

팬들의 함성이 커지면서 올해 KBO리그는 새로운 기록을 썼다. 정규시즌 720경기를 찾은 관중은 총 1231만2519명으로, 지난 시즌보다 16% 늘어났다. 100만 명 단위 관중도 모두 역대 최소 경기로 달성하며 새 이정표를 세웠다. 마지막까지 긴장을 늦추지 못하게 한 치열한 순위 경쟁, 20~30대 여성 팬층 유입, KBO와 10개 구단의 다양한 협업 등이 관중 증가를 이끈 요인으로 꼽힌다.

10개 구단 입장료 수입도 2000억원을 돌파했다. 특히 올해부터 새 구장 한화생명볼파크를 둥지로 삼은 한화 이글스는 홈 73경기 중 62경기를 매진시키며 265억1956만원의 입장 수입을 올렸다. 한화 이글스와 삼성 라이온즈가 맞붙은 플레이오프(PO) 5경기에는 관중 9만7610명이 입장해 45억6515만원의 입장 수입을 기록했다. 역대 PO 최다 입장 수입 신기록이다.

늘어난 관중은 경기장 바깥의 소비도 끌어올렸다. 교통과 숙박, 식음료 카테고리 소비가 이어지면서 구장 주변은 들썩였다. KB국민카드에 따르면, 야구 경기가 열린 날 주변 상권의 패스트푸드·편의점·음식점 등의 매출은 경기가 없는 날보다 약 90% 가까이 많았다. 특히 패스트푸드의 매출 증가 폭은 166%로 가장 컸다. 인천 SSG랜더스필드에서는 패스트푸드 매출이 1172%, 대구 삼성라이온즈파크에서도 매출이 889% 급증했다. 경기 종료 후에도 한화생명볼파크 주변 상권에서 매출이 46% 늘어나면서 경기 전후 소비도 활성화되는 것으로 나타났다. 경기가 있는 날에는 구장 주변의 교통량이 크게 증가했다. 도시의 유동인구도 야구 일정을 따라 움직였다는 얘기다.

프로야구가 유발하는 경제효과는 상당하다. 현대경제연구원이 발표한 ‘프로야구 소비지출 효과 1.1조원’ 보고서에 따르면, 프로야구 관련 생산유발액은 약 1조1121억원, 부가가치 유발액은 약 4653억원, 취업유발 인원은 9569명에 달하는 것으로 추산됐다. 지역 내 경제효과는 7143억원, 타 지역 파급효과는 3978억원으로 분석돼, 해당 지역뿐 아니라 타 지역에도 상당한 영향을 미치는 것으로 분석됐다. 지역 내 경제적 파급효과가 가장 큰 지역은 3개 구단(LG·두산·키움)이 속한 서울이었고, 경제 규모 대비 경제적 파급효과가 가장 큰 지역은 기아 타이거즈 연고지인 광주로 나타났다.

소비지출 효과는 경기장 방문과 직접적으로 연관된 입장료, 식음료, 교통비에 한정한 수치다. 간접 지출까지 포함하면 파급효과는 더 커지게 된다. 대표적인 것이 유니폼, 응원봉 등 MD 구입이다. 2024년 프로스포츠 관람객 성향 조사에 따르면, 프로야구 관람객들은 MD 구입에 1인당 1시즌 기준 15만7000원을 지출했다. 각 구단도 야구장에 훈풍이 든 시기를 놓치지 않고 기존의 틀을 넘어 다양한 패션 브랜드와 협업하면서 굿즈 시장을 넓히는 모습이다. 구단들은 상징 컬러를 활용하거나 정체성을 활용하는 방식으로 모자, 가방, 의류 등 패션 상품을 선보이며 시너지를 창출했다.

견고한 팬덤…타 스포츠에 비해 파급효과 커

프로야구 흥행은 미디어 플랫폼 활성화에도 영향을 미쳤다. KBO 온라인 독점 중계 플랫폼인 티빙의 경우, 올해 프로야구 개막과 동시에 한 달 만에 이용자 수가 30만 명 늘어난 바 있다. 특히 개막 당시 주말 이용자 수는 전년 동기 대비 16% 증가했고, 총 시청 시간도 130% 증가하는 등 수혜를 입었다.

KBO와 3년간 1350억원 규모 계약을 맺으며 시작했던 티빙의 프로야구 중계는 초창기 야구팬들의 거센 반발을 마주했지만, 지금은 SNS(소셜네트워크서비스)에서 프로야구 관련 콘텐츠 활성화를 이끌었다는 평가를 받고 있다. 2차 창작물을 사용할 수 없었던 과거와 달리 40초 내 경기 영상을 자유롭게 활용할 수 있게 하면서 유튜브 등 플랫폼에 야구 관련 영상과 숏폼 콘텐츠가 늘어난 것이다. 이로 인해 젊은 층이 유입되면서 관중 증가로 이어졌다는 해석도 나온다.

특히 프로야구가 다른 프로스포츠와 비교해 경제적 파급효과가 가장 큰 것으로 분석되는 배경에는 관중의 연령대와 충성도가 있다. 프로야구 관람객의 평균 연령은 30.7세다. 프로 축구(34.5세)나 농구(KBL 기준·34.7세), 배구(35.1세)에 비해 연령대가 낮다. 평균 방문 횟수는 15회 이상으로 6~10회인 다른 스포츠에 비해 많고, 응원 기간이 10년 이상인 비율도 34%로 높다. 팬덤을 보유한 프로야구가 불황 속에서도 꾸준히 소비와 고용을 창출했다는 점에서, 프로야구를 자산으로 인식하고 전략적으로 육성해야 한다는 의견도 나온다.

현대경제연구원은 “프로야구를 경제·사회적 자산으로 인식하고, 효과와 가치를 극대화하는 전략을 추진할 필요가 있다”며 “프로스포츠 시장을 통해 산업 전반에 막대한 부가가치를 창출하는 미국, 스포츠청 설치를 통해 스포츠 파급력을 관리하는 일본의 사례를 볼 때, 프로스포츠 산업이 발전할 경우 국가 경제의 새로운 동력으로 자리 잡을 것으로 기대된다”고 분석했다.