한미정상회담 팩트시트 독해법…“韓 경제·안보를 美에 ‘초접속’ 시켰다”

“한미동맹, ‘대중 억지’에 맞춰져…李의 ‘中쪽 추적’ 발언은 솔직한 표현”

“글로벌 패권 中으로 넘어가면 韓 누려온 ‘자유시장질서’ 급속히 무너져”

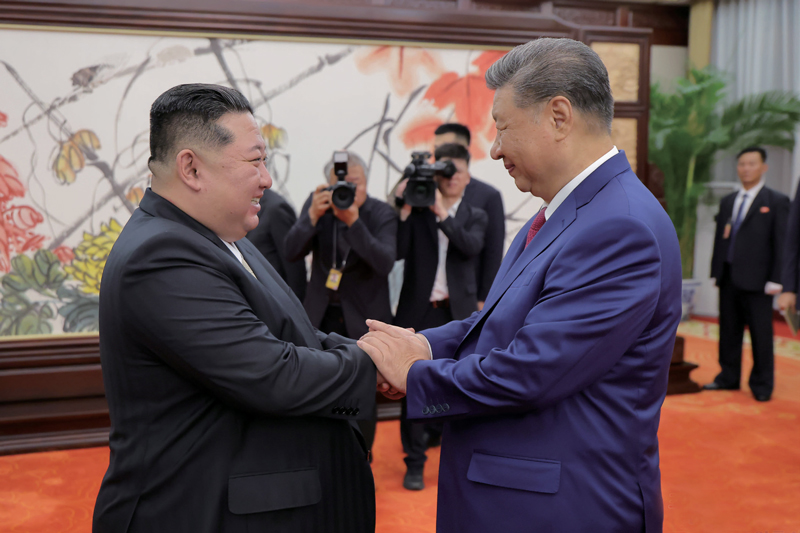

미국과 중국의 패권 경쟁에서 그 전선이 가장 첨예하게 한가운데를 가르고 지나가는 나라가 대한민국이다. 미중 패권 경쟁 구도에서 한국은 미국에 필수적인 반도체, 조선, 배터리, 바이오, 방위산업 등 첨단 제조업 공급망을 형성하고 있으며, 한미 동맹이라는 강력한 군사력을 보유하고 있어 중국에는 목의 가시 같은 존재다. 반면 중국 시장과 지리적 근접성 때문에 한국 정치권과 경제계가 중국의 눈치를 심하게 본다면, 한국은 미국의 대중 패권 경쟁 전략에서 약한 고리가 되어버린다.

이러한 상황에서 미국이 동맹국 한국에 대해 선택한 전략이 이번 한미 정상회담 ‘조인트 팩트시트(Joint Fact Sheet·공동 설명자료)’에 꽤 잘 드러나 있다. 그 전략을 여기서 한마디로 요약한다면, 한국의 경제와 안보를 미국 안으로 더욱 깊이 접속시키는 ‘초접속 전략’이라고 하겠다. 그리고 접속의 깊이를 심화하는 경로는 한국의 대미 투자 매몰비용(sunk cost)을 높이는 것과 경제 및 안보 운영 플랫폼의 싱크로율을 높이는 것이다. 미국으로부터 멀어지면 천문학적인 기회비용을 지불하게 되는 구조다. 이러한 내용이 이번 한미 팩트시트에 잔뜩 담겨있다. 미국이 처음부터 의도적으로 그러한 전략으로 임했는지, 아니면 협상의 각 레벨에서 최선의 선택을 한 것이 쌓여 한국을 묶어버리게 된 것인지는 모르겠지만, 결과적으로 한국은 미국과 더 ‘일체화’되는 방향으로 가게 되었다.

“美에서 멀어지면 천문학적인 기회비용 지불”

이번 협상에서 미국은 관세라는 ‘채찍’과 핵추진잠수함 및 전시작전통제권(전작권) 전환이라는 ‘당근’을 동시에 사용해 다양한 방법으로 한국을 묶어버렸다. 한국은 15%라는 관세율을 확보하기 위해 처음부터 미국에 많은 것을 내줄 수밖에 없는 불리한 지형에서 협상에 임했다.

우선 우리가 내준 것은 많은 국민이 관심을 가진 3500억 달러의 대미 투자다. 이 중 1500억 달러는 미국이 승인한 조선 분야에 대한 투자고, 나머지 2000억 달러는 앞으로 디테일을 양해각서(MOU)에 포함할 전략적 투자다. 외환시장 안정을 위해 연간 200억 달러를 초과하는 금액의 조달을 미국이 요구하지 않기로 했다지만, 명확한 사실은 어떤 형태이든 한국 외환보유고의 약 80%에 해당하는 규모의 대미 투자가 이루어진다는 것이다. 여기에 민간기업의 1500억 달러 직접투자를 고려하면 대미 투자는 팩트시트에 나온 것만 5000억 달러 규모다.

문제는 투자의 구조가 어떻게 만들어지고, 또 얼마만큼의 투자이익과 투자 회수가 가능한지에도 있지만, 대규모 투자 그 자체로 생기는 매몰비용이다. 투자 회수도 오래 걸리겠지만 미국에 짓는 공장이나 관련 인프라, 공급망, 인재 유출 등은 미국 경제에 대한 이해관계와 의존도를 높일 수밖에 없다. 팩트시트에는 ‘핵심 산업의 재건과 확산’이라는 제목하에 이러한 내용들이 담겨있고, 한국은 ‘전략적 무역 및 투자를 하는 것에 합의’한 것으로 기술되어 있다. 투자 부문도 조선, 에너지, 반도체, 의약품, 핵심광물, 인공지능(AI)·양자 컴퓨팅을 포함한다고 돼있다.

즉, 미·중 패권 경쟁에서 미국의 전략산업 및 선도산업의 경쟁력 강화에 한국이 대규모 투자를 해주고, 선물로 관세 15%를 받아가는 구조다. 또한 미국은 비관세장벽 철폐를 통해 한국에 대한 시장 접근도를 높이게 되는데, 그 품목에는 미국산 자동차, 식품, 농산물 등과 망 사용료, 디지털 서비스 등이 포함된다. 이러한 시장접근은 양국 간 상호의존 네트워크를 강화할 뿐만 아니라 한미 간 디지털 플랫폼의 싱크로율을 더욱 높일 것으로 전망된다. 이는 중국의 디지털 플랫폼 확산을 억지하는 기능도 한다.

“한국의 핵잠, 결국 ‘대중 억지력’에 사용될 것”

한미 동맹 현대화는 핵추진잠수함 건조 승인, 임기 내 전작권 전환이라는 민족주의적 성과에 홍보가 맞추어져 있지만, 실질적으로는 한미 동맹의 네트워크 통합과 그로 인한 동맹의 인도·태평양 지역으로의 확장에 더 방점이 찍혀있다. 핵추진잠수함 건조는 한미원자력협정 개정이라는 높은 벽이 기다리고 있고, 미국 내 비(非)핵확산 그룹의 강한 반대를 넘어서야 한다. 잠수함이 어디에서 건조되는지, 연료 조달을 어떻게 할 것인지도 앞으로 협의할 사안으로 남아있다.

더 중요한 것은 한미 동맹 현대화 협상은 한국을 미국의 방위전략 네트워크 안에 더욱 밀접하게 통합시키는 방향으로 귀결되었다는 점인데, 그 통합의 목표는 북한을 넘어 ‘대중(對中) 억지’에 맞춰져 있다. 핵추진잠수함을 보유하게 되더라도 잠수함 운용은 미국의 협력과 전략·정보 자산 없이는 운용이 거의 불가능하다. 결국 미국의 전략 네트워크 안으로 한국의 핵추진잠수함 운용이 들어가게 되는 것인데, 이는 원거리, 고속, 장시간 잠행 능력을 보유한 핵추진잠수함의 성격에 맞추어 결국 대중 억지력에 사용될 가능성이 매우 크다.

주목해야 할 부분은 첨단 무기체계를 포함한 방산 협력과 사이버 공간 및 우주에서의 협력, 군사 영역에서의 AI 관련 협력이다. 주지하다시피, 첨단 무기체계와 미래 전쟁은 디지털 및 인공지능 플랫폼을 통한 운용과 실행이 핵심이 되고 있다. 당연히 미국은 한미 동맹에 그 플랫폼을 적용해 나갈 것이고, 이는 전작권 전환과 상관없이 전시 미국 플랫폼에 의한 통제를 의미한다. 결국 민족주의적 홍보와 별도로 한미 동맹은 미국 네트워크에 긴밀히 통합되는 방향으로 귀결되었고, 그 통합은 미국의 세계 전략인 대중 억지에 맞추어질 수밖에 없다. 이재명 대통령이 정상회담에서 핵추진잠수함의 필요성을 주장할 때 “북한이나 중국 쪽 추적활동”을 언급한 것은 어찌 보면 솔직한 표현이었다고 할 수 있다.

요약하자면, 한미 팩트시트의 주요 내용은 경제적·안보적으로 한국을 미국의 네트워크에 더 긴밀하게 묶어놓는 방향으로 귀결되었다. 우리는 이미 미국 경제와 군사력, 그리고 글로벌 리더십에 상당한 투자와 매몰비용을 갖고 있다. 여기서 발을 빼서 다른 방향으로 가려면 엄청난 전환비용을 지불해야 하며, 그에 더해 막대한 리스크를 감당해야 한다.

이번 회담을 통해 우리가 미국에 5000억 달러 이상을 뜯기는 것이라고 분개할 수도 있지만, 또 다른 시각에서 보면 이는 무역으로 먹고사는 우리의 미래를 위해 미국의 패권 재건에 ‘투자’한 것이라고 볼 수 있다. 패권이 중국으로 넘어가면 그동안 우리가 누려온 안정적 자유시장 질서는 급속도로 무너질 것이다. 왜냐하면 중국은 안정적인 자유시장 질서보다는 외세를 배격하는 중국 중심의 질서를 원하기 때문이다. 중국에 시장은 제국 유지의 도구이지, 시장이 질서 그 자체로 내재화되지 않았다. 결론적으로 한국은 중국과 미국 사이에서 미국에 선택적으로 ‘접속’되었다.