이재명 대표가 민주당이 운영하는 유튜브에서 ‘세금 없는 세상을 위한 K-엔비디아 지분 30% 공유론’을 폈다. 나에게는 황금알을 낳는 거위의 배를 30% 갈라 사이좋게 나눠 먹자는 얘기로 들렸다. 말이 좋아 30%지 그렇게 되면 거위는 죽어버리고 말 것이다. 이 대표의 문제적 발언은 다음과 같다.

“지금 인공지능에 투자해야 하지 않나. 그중 일부를 국민펀드나 국가가 갖고 있으면서 거기서 생기는 생산성 일부를 모든 국민이 골고루 나눠 가지면 세금을 굳이 안 걷어도(된다)…(한국에) 엔비디아 같은 회사가 하나 생겼다면 70%는 민간이 가지고 30%는 국민 모두가 나누면 세금에 의존하지 않아도 되는 사회가 오지 않을까.”

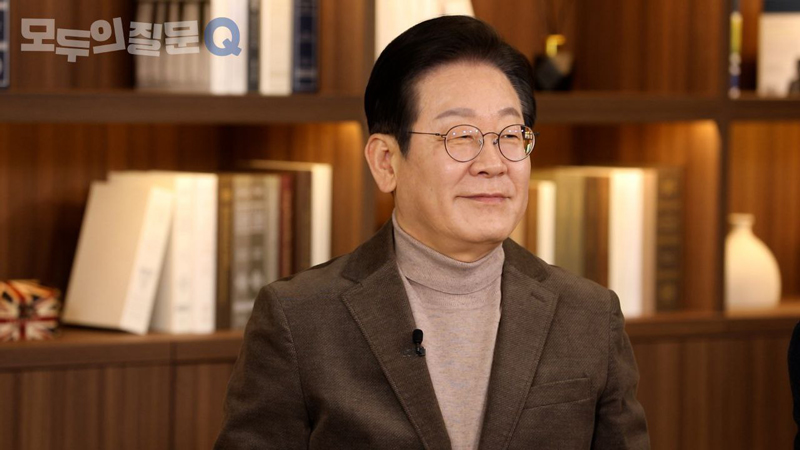

이재명의 ‘30% 지분 공유론’이 퍼트리는 공포

그의 말에서 크고 좋은 것들은 일단 국유화부터 하고 보는 옛 사회주의자나 공산주의자들의 방식을 떠올린 사람이 꽤 있을 것이다. 경제적 생산성이 극대화되어 개인이 노동할 필요가 없고, 정부가 공짜로 국민의 삶을 보장해 주는 ‘면세 국가’는 이상적인 자본 공유론자들의 오랜 꿈이었다. 그러나 현실에서 이런 꿈이 국가 단위로 실현된 곳은 없다. 면세는커녕 세금은 더 늘어났다. 국가에 의한 민간 재산의 약탈이 자행됐다. 역사 속에서 국가가 개입한 자본 공유론은 실패로 판명 났다. 소련에서 70년 만의 공산주의 소멸과 중국에서 자본주의적 공산주의라는 기이한 체제의 등장이 그 증거다. 민간을 이기적이라는 이유로 악으로만, 국가를 관리자라는 명분으로 선으로만 상정하는 발상이 틀렸기 때문이다.

이재명의 발언을 선의로 해석하면 국부펀드 같은 것으로 혁신기업의 성장을 도와야 한다는 뜻으로 볼 수도 있겠다. 그러나 이 대표와 민주당의 그동안 정책과 입법 사례들이 선의의 해석을 가로막는 측면이 있다.

현재 인공지능과 관련해 최고 생산성을 구현했다는 미국의 엔비디아(대표 젠슨 황)나 중국의 딥시크(량원펑)는 개인과 민간 투자회사의 지분으로만 구성돼 있다. 창업자인 젠슨 황이나 량원펑이 인생을 걸고 벌이는 모험적 비즈니스에 국가 자본이 들어설 여지는 없다. 국가나 공공의 직간접 개입은 창조적 개인의 쉼 없는 몰두를 방해할 뿐이다. 국가는 엔비디아나 딥시크의 혁신이 가져온 경이로운 세상의 변화가 국민에게 골고루 퍼지도록 신경 쓰는 한편 그런 기업들이 계속 나와 성장할 수 있는 법·제도적 환경을 정비하는 데 관심을 쏟는 것으로 충분하다. 혁신기업에 국민의 이름으로 국가가 빨대를 꽂아 이익의 30%를 가져가겠다는 식의 약탈적 접근은 꿈도 꾸지 않았으면 한다.

엔비디아나 딥시크에 국가 지분은 없다

엔비디아의 현재 지분 구조는 세계적인 자산운용사인 뱅가드그룹(8.25%), 블랙록(7.28%), 피델리티(5.22%)가 1, 2, 3 순위이고, 젠슨 황 창업자는 4위 3.50%다. 이재명 대표의 말대로 국가 지분이 30%라면 한국에서 3.50% 지분을 가진 젠슨 황 같은 혁신기업가가 나왔을 때 국가 눈치를 보지 않고 자유롭고 창의적이며 모험적 경영을 할 수 있을까.

딥시크의 지분 구조는 량원펑 창업자가 홀로 84%를 갖고 있는 것으로 파악된다. 1985년생인 그는 어떤 인터뷰에서 “200명의 연구원이 한 팀이 되어 밤샘 연구를 하는 게 너무 재밌었고, 직원들도 2억원이 넘는 연봉에 자부심을 느낀다”고 말했다. 노동자들이 충분히 일하고 보상받으면서 자부심 느끼는 혁신의 기운이 펄펄 넘치는 나라가 언필칭 공산주의가 지배하는 중국의 기업 환경이다. 한국에선 어떤 기업도 량원펑의 회사처럼 운영할 수 없다. 형식적으로 엄격하게 주 52시간 근무를 해야 하는 법 때문이다. 민주당은 이 법을 신앙처럼 고집하고 있다. ‘노동자 집단’의 표를 의식하기 때문일 것이다. 이재명 대표는 노동자에게 돌아갈 파이를 키우기 위해서라도 엔비디아 같은 혁신기업이 수없이 태어날 수 있는 토양 만들기에 우선순위를 뒀으면 한다.